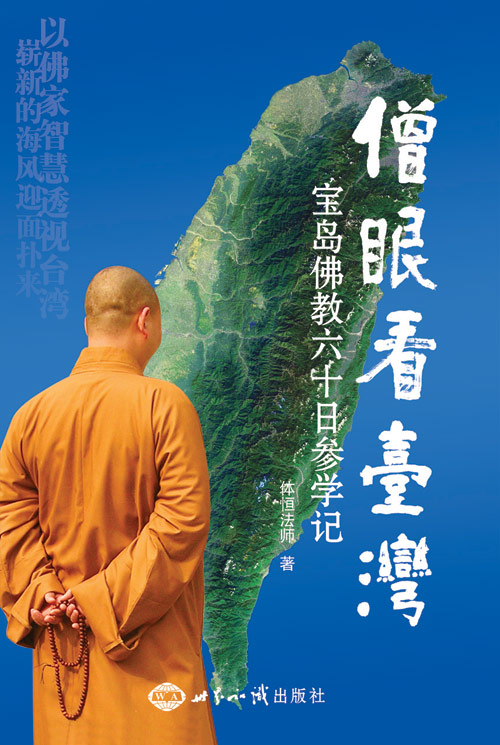

| 《僧眼看台湾——宝岛佛教六十日参学记》 |

《僧眼看台湾——宝岛佛教六十日参学记》

作者:体恒法师

书号:ISBN 978-7-5012-3331-1

价格:25.00元

本书简介

作者体恒法师现任中国佛学院讲师,是大陆首次正式委派赴台考察的青年僧人,法师以生动的笔墨描述了他所看到的台湾。法师用佛家的智慧,以充满现场感的笔墨,娓娓道来,其中最引人入胜的是他对台湾佛教教育、弘法、慈善、建筑、历史等现实记录,书中插有一百多幅精美的照片,最大程度地展示了台湾佛教在净化人心、培养人才、慈善救助等方面对社会的贡献。本书一定会给读者一个想不到的台湾形象!

作者简介

体恒法师,河南南阳人,出家于洛阳白马寺,现任中国佛学院讲师。曾于各种杂志发表三十余万字论文、随笔,其中多篇论文获得好评,有著作《慧灯无尽》一书出版。改革精神和担当意识是法师于佛门十几年艰苦修学历程的最重要动力,《僧眼看台湾》就是法师人间悲智情怀的一个真实的反映。

图书目录

初来乍到

校长与校长的课

大气又细致的法鼓山

念院训的早课

拜见圣严长老

岂能不奋起直追?

高明道老师的《维摩经》课

军事化生活

杨郁文先生的《阿含》课

我们同病相怜

大仙寺里“回娘家”

惠光印象

一片神奇的山水

阿里山上《神木颂》

冰心玉壶——净良长老印象

雨中法鼓赋

不练不知道

受戒归来时

要进禅堂了

此非人间地

干净地难扫

八式动禅

非常地羡慕你们——僧伽大学交流会上的讲话

台湾的素餐馆

一样的陋习

我的同学们

鹫山朝礼

华梵大学不简单

放生新形式

遭遇国际化的困窘

佛学与世学

感动的一件事

有容乃大

诚信的佛具店

他们不容易

我们很轻松

海会云来集

关于佛事

台湾朋友看大陆

我们的地球兄弟

谈点儿收获

传说中的昭慧法师

海上的雾

法鼓山的威仪

感冒不感冒

中港大排(溪)奠亡魂

无聊的民粹主义

可爱的“胡人”

率直的黄绎勋老师

恶鬼罗刹

台湾书店的大陆书

壮观的玄奘大学

高雄不眠夜——悼林碧玉居士

隋唐风度

两岸教育的困境

“拜谒”印顺长老

法鼓山的居士培训体系

繁忙的一天

大道无形

风俗的差异

雷音寻幽

台湾南部的佛教信仰

慧律法师的开示

本来面目——闲论“方丈”

殷切叮咛

法鼓山的水陆法会

监狱弘法

买票的娃娃

台湾农村粗浅认识

感恩与寄望——写给圣严长老与法鼓山的话

从环保看改革

法鼓山的路

“傻傻”的李志夫先生

别了,法鼓山

黑水湾

许洋主老师

颜色形成之谜

天下慈济

最佳寺院“扩建”法

佛光掠影

台湾佛教的几个基本特征——为中国佛学院学生所做的报告

僧眼看两岸——台海关系之我见

本书自序

2007年10月16日,我有幸被选为“首届大陆佛教青年法师赴台进修团”的四名成员之一,赴台湾法鼓山进行为期两个月的研修与交流活动。

“首届大陆佛教青年法师赴台进修团”是受法鼓山圣严长老邀请,由台湾“中华发展基金管理会”支持,由国台办、国宗局批准,中国佛教协会选派、组团,至“法鼓山佛教研修学院”以交流、进修为主的一个佛教青年僧人团队。此团是目前为止,大陆佛教界第一次向台湾正式派出的进修团体,也是五十年来大陆佛教界居台时间最长的一个团体。

“法鼓山佛教研修学院”的前身为“中华佛学研究所”,它是由圣严长老于2007年4月8日成立的第一所纳入台湾高等教育体系的宗教研修学院,其目的在于培养兼具人文素养、国际视野、科技整合能力与新型弘法能力的佛教人才。到达法鼓山后,我们受到了热情的接待,在学习、生活等各个方面都得到了周到的照顾,圣严长老更是多次带疾会见进修团成员。

两个月短暂的台湾生活,我们除了选修法鼓山佛教研修学院的多门课程,全面参与法鼓山僧团的修学生活外,也对法鼓山僧伽大学的本科学生做了数场讲座。同时,还利用空闲时间参访了台湾的一些大学、佛学院与“古寺名山”。

交流学习之际,使得我们有更多的机会接触到台湾的民众,听到他们的声音,从而对台湾的一些社会现象有了更多的感悟,同时对台湾佛教有了更深的了解。期间的见闻感想可谓丰富良多,更有莫大的收获。

也正是这些急于和大家分享见闻感受的心情,让自己在忙碌课业、外出参学后,不敢懈怠,用心记下生活中的瞬间与点滴,于是便有了大家手中的这本《台湾佛教六十日参学记》。

《参学记》的内容,除了个人的学修情况,还包括台湾的风土人情。语言文字只能说差强人意,但感情感悟却是至真至纯。笔墨有限,不能将台湾社会方方面面囊括其中,但就个人能力而言,已是尽心为之。

佛法认为,语言文字不过是名言假相,戏言而已。不过,戏言也有戏言的妙用!

期望借此《参学记》,能将自己的经历留下,为当代台湾佛教多留一份传世资料,毕竟它们都是最真实的一手材料。

近三十年来,台湾佛教经历了一个巨大的飞跃。目前他们在不少方面走在了大陆的前面,期望通过自己见闻的感受,能为大陆佛教的发展带来些许可资借鉴的经验。

两岸虽然血脉相承、文化同源,可是目前去一趟台湾,真是困难重重,远比出国更难。长期的分离,造成了两岸深深的隔膜,就未来的统合而言,这是个令人忧心的现状。也期望通过这个《参学记》,能为两岸的和平与交流带来一些契机——哪怕如毫发般微细。

若如此,就不枉它名为《参学记》!略述因缘如上,权且为序。

人常说,爱之愈切,责之以深,正因为对养育了自己的这一方乡土、对给予自己法身慧命的中国佛教有着太深厚的感情,不忍她们有丝毫的瑕疵,所以《参学记》中会出现个别对大陆佛教或某些社会现象的批评之语,这一点读者诸君须注意。当然,我的言语也可能会有错误与不足,若如此,敬请大家批评指正!